Dalam distribusi pendapatan baik antarkelompok berpendapatan, antardaerah perkotaan dan daerah pedesaan, atau antarkawasan dan propinsi dan kemiskinan merupakan dua masalah yang masih mewarnai perekonomian Indonesia.

Pada awal pemerintahan orde baru, perencanaan pembangunan ekonomi di Indonesia masih sangat percaya bahwa apa yang dimaksud dengan trickle down effect akan terjadi. Oleh karena itu, strategi pembangunan diterapkan oleh pemerintah pada awal periode orde baru hingga akhir tahun 1970-an terpusatkan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pusat pembangunan dimulai di Pulau Jawa, khususnya Propinsi Jawa Barat, karena fasilitas seperti infrastruktur lebih tersedia dibandingkan dipropinsi lainnya di Indonesia dan di beberapa propinsi hanya dibeberapa sector saja yang bisa dengan cepat memberi pertumbuhan misalnya sector primer dan industri berat.

Setelah sepuluh tahun pelita I dimulai, mulai kelihatan bahwa efek yang dimaksud itu mungkin tidak dapat dikatakan sama sekali tidak ada, tetapi proses mengalir kebawahnya sangat lamban. Sebagai akibatnya, Indonesia menikmati laju pertumbuhan yang relatif tinggi, tetapi pada waktu yang bersamaan tingkat kesenjangan semakin membesar dan jumlah orang miskin semakin banyak. Tepatnya setelah pelita III, strategi pembangunan mulai diubah. Tidak hanya pertumbuhan tetapi juga kesejahteraan masyarakat, tidak hanya dijawa, tetapi juga diluar jawa, menjadi kesejahteraan masyarakat, misalnya dengan mengembangkan industri yang padat karya dan sector pertanian . hingga saat ini sudah banyak program pemerintah yang berorientasi mengurangi kemiskinan, seperti inpres pedesaan, transmigrasi, dan masih banyak lagi.

Masalah kesenjangan ekonomi (pendapatan) dan kemiskinan di Indonesia akan dibahas. Faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan dan kemiskinan tetap ada ditanah air walaupun pembangunan ekonomi berjalan terus dan Indonesia memiliki laju pertumbuhan yang relatif tinggi.

Beberapa indikator distribusi pendapatan :

Sudah merupakan suatu fakta umum dibanyak negara berkembang, terutama Negara-negara proses pembangunan ekonomi yang sangat pesat seperti indonesi, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi dengan tingkat kesenjangan ekonomi atau kemiskinan yang tinggi pula.

Sebagai dasar dari kerangka pemikiran untuk menganalisis masalah trade-off antara pertumbuhan dan kemiskinan atau kesenjangan ekonomi adalaha salah satu metode statik yang umum digunakan untuk mengetimasi sejauh mana pencapaian tingkat kemerataan dalam distribusi pendapatan atau pengurangan kesenjangan ekonomi dalam suatu proses pembangunan ekonomi adalah mengukur nilai koefesien atau rasio gini.

Selai koefesien gini, pengukuran pemerataan pendapatan juga sering dilakukan berdasarkan kriteria bank dunia : penduduk dikelompokan menjadi tiga kelompok; yaitu penduduk dengan pendapatan rendah yang merupan 40% dari jumlah penduduk, penduduk dengan berpendapatan menengah yang merupakan 40% dari jumlah penduduk, dan penduduk yang berpendapatan tinggi yang merupakan 20% dari jumlah penduduk. Selanjutnya ketidak merataan pendapatan disuatu ekonomi diukur berdasarkan pendapatan yang dinikmati oleh 40% penduduk dengan pendapatan rendah.

Perubahan distribusi pendapatan

Perhitungan distribusi pendapatan di Indonesia menggunakan data survei sosial ekonomi nasional (susenas) pada tahun 1984, 1987, 1990, 1993. data pengeluaran konsumsi rumah tangga yang dikumpulakan oleh susenas digunakan sebagai pendekatan (proxy) untuk mengukur distribusi pendapatan penduduk di Indonesia. Karena pengertian pengeluaran konsumsi tidak sama dengan pengertian kekayaan, perbedaan konsep ini menjadi kendala serius dalam mengukur secara akurat tingkat dan distribusi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Karena bisa saja seseorang tidak punya pekerjaan (pendapatan), tetapi sangat kaya karena ada warisan keluarga. Banyak pengusaha muda dari tingkat pendapatanya tidak terlalu berlebihan, tetapi mereka sangat kaya karena perusahaan tempat mereka bekerja adalah milik mereka (orang tuanya).

Penggunaan data pengeluaran konsumsi rumah tangga akan menghasilkandata pendapatan yang underestimate karena jumlah pendapatan bia lebih besar, sama, atau lebih kecil dari pada jumlah pengeluaran konsumsi. Misalnya pendapatan lebih besar tidak selalu berarti pengeluaran konsumsi juga besar. Dalam hal ini, berarti ada tabungan. Dalam hal ini belum tentu juga bila pendapatan rendah tidak selalu jumlah konsumsi juga rendah. Banyak rumah tangga memakai kredit untuk membiayai pengeluran konsumsi tertentu, misalnya untuk membeli rumah dan mobil untuk biaya sekolah anak, atau bahkan untuk liburan.

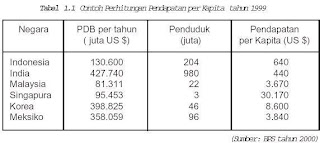

Keberhasilan pembangunan di Indonesia tidak hanya di ukur dari peningkatan pendapatan penduduk secara agregat atau per capital, tetapi juga (justru lebih penting lagi) di lihat dari distribusi peningkatan pendapatan tersebut terhadap semua anggota masyarakat. Sekarang ini, tingkat pendapatan per kapital di Indonesia sudah lebih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 30 tahun yang lalu, yakni sekitar US$880. namun, apa artinya jika 10% saja dari jumlah penduduk di tanah air yang manikmati 90% dari jumlah pendapatan nasional, sedangkan sisanya (90%) hanya menikmati 10& dari pendapatan nasional selama ini hanya di nikmati oleh kelompok 10% tersebut, sedangkan pendapatan kelompok 90% tidak mengalami perbaikan yang berarti. Jadi dalam kata lain, pembangunan ekonomi di Indonesia akan dikatakan berhasil sepenuhnya bila tingkat kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat miskin dan kelompok masyarakat kaya bisa diperkecil.

Sejak akhir tahun 1970-an, pemerintah maulai memperliatkan kesugguhan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk ditanah air. Sejak itu aspek pemerataan dalam triologi pembangunan semakin ditekankan dan didefinisikan dalam delapan jalur pemerataan. Sudah banyak program pemerintahan hingga saat ini yang mecerminkan upaya tersebut, seperti program serta kebijakan yang mendukung pembangunan industri kecil dan rumah tangga serta koperasi, khususnya dipedesaan, inpres desa tertinggal (IDT), program keluarga sejahtera, program keluarga berencana (KB), program maka tambahan bagi anak sekolah dasar, program transmigrasi, peningkatan upah minimum regional (UMR), dan masih banyak lagi.

Menurut kriteria Bank Dunia, secara umum tingkat kesenjangan dalam distibusi pendapatan di Indonesia selama kurun waktu 1984-1993 tergolong rendah, baik didaerah pedesaan maupun daerah perkotaan yang ditunjukan oleh besarnyapersentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok penduduk 40% berpenghasilan rendah. Bagi kelompok penduduk 20% berpendapatan tinggi, besar pendapatanya yang diterima justru mengalami penurunan. Penurunan pangsa pendapatan ini karena laju pertumbuhan pendapatan kelompok penduduk 40% berpendapat rendah dan 40% berpendapat menengah lebih besar dari pada laju pertumbuhan pendapatan kelompok penduduk 20% berpendapat tinggi.

Tingkat pemerataan pendapatan di daerah pedesaan yang relatif lebih baik dari pada didaerah perkotaan juga terjadi hamper disemua propinsi di Indonesia. Semakin buruknya distribusi pendapatan di daerah perkotaan dibandingkan didaerah pedesaan terutama disebabkan oleh pola perekonmian dan jumlah serta kondisi sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi sangat berbeda antara pedesaan dan perkotaan. Dikota, Jakarta misalnya persaingan dalam dunia usaha dan dalam mendapatkan pekerjaan semakin keras. Jumlah manusia dijakarta semakin keras. Jumlah manusia dijakarta semakin banyaki, diperkirakan sekita sepuluh juta orang, yang sebagian disebabkan oleh orang-orang yang terus datang ke Jakarta terutama yang berasal dari Jawa dan Sumatra. Sementara kemanapun ekonomi Jakarta untuk memberi pekerjaan bagi pencari kerja yang bertambah jumlahnya setiap tahun terbatas. Terjadi perpindahan surplus tenaga kerja dari desa ke kota. Mereka tidak bisa ditampung disektor formal akhirnya masuk ke sector informal yang pada umumnya merupakan kegiatan ekonomi dengan tingkat produktivitas dan pendapatan rendah. Karena terlalu banyak orang yang mau bekerja disektor formal, sedangkan daya tamping sector tersebut terbatas maka semakin berat seleksi penerimaan pekerja. Pendidikan atau keterampilan khusus menjadi salah satu kriteria utama dalam seleksi tenaga kerja disektor formal. Jumlah penganggruan, terutama setengah pengangguran, semakin tinggi, dan kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mempunyai kesempatan bekerja disektor formal dan kelompok masyarakat yang hanya bisa bekerja disektor informal atau yang tidak memiliki pekerjaan semakin besar.

Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan dilema bagi Indonesia, terutama melihat kenyataan bahwa laju pengurangan jumlah orang miskin berdasarkan garis kemiskinan yang berlaku jauh lebih lambat dari pada lajupertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu sejak pelita I dimulai hingga saat ini (Repelita VI). Karena kemiskinan merupakan salah satu masalah ekonomi Indonesia yang serius maka tidak mengherankan kalau banya studi telah dilakukan mengenai kemiskinan tanah air. Sayangnya, pendekatan yang dipakai antarstudi yang ada pada umumnya berbeda dan batas miskin yang digunakan juga beragam sehingga hasil atau gambaran mengenai kemiskinan di Indonesia juga berbeda. Kemiskinan relatif dapat diukur dengan kurva Lorentz dan atau koefesien gini. Sedangkan kemiskinan absolute lebih sulit untuk di ukur, terutama pada waktu membandingkan tingkat kemiskinan antarpropinsi atau daerah.

Faktor penyebab kemiskinan, faktor yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan. Sebagai contoh sering dikatakan bahwa salah satu penyebab kemiskinan adalah tingkat pendidikan yang rendah. Seseorang dengan tingkat pendidikan hanya SD, misalnya sangat sulit mendapatkan pekerjaan terutama dalam sektor modern , (formal) dengan pendapatan yang baik. Berarti penyebab kemiskinan bukan hanya pendidikan yang rendah, tetapi tingkat gaji/upah yang berbeda.

Kalau diuraikan satu persatu, jumlah faktor yang dapat dipengaruhi, langsung maupun tidak langsung, tingkat kemiskinan cukup banyak, mulai dari tingkat dan laju pertumbuhan output (atau produktifitas), tingkat upah neto, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, jenis pekerjaan yang tersedia, inflasi, pajak dan subsidi, investasi, alokasi serta kualitas sumber daya alam, penggunaan teknologi, tingkat dan jenis pendidikan, kondisi fisik dan alam disuatu wilayah, etos kerja dan motivasi pekerja, kultur/budaya atau tradisi, hingga politik, bencana alam, dan peperangan. Kalau diamati, sebagian besar faktor tersebut juga saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya dari pekerja yang bersangkutan sehingga produktivitasnya menurun. Produktifitas menurun selanjutnya dapat mengakibatkan tingkat upah netonya berkurang, dan seterusnya. Jadi, dalam kasus ini, tidak mudah untukmemastikan apakah karena pajak naik atau produktifitasnya yang turun membuat pekerja tersebut menjadi miskin karena upah netonya menjadi rendah.

Kesimpulan

Tingkat kesenjangan ekonomi dan jumlah penduduk miskin di Indonesia berkurang dan dapat dikatakan bahwa perubahan ini merupakan salah satu hasil pembangunan ekonomi ditanah air selama ini. Namun masih banyak permasalahan dengan kemiskinan dan kesenjangan.

Hingga saat ini, penentu garis kemiskinan masih berdasarkan kebutuhan fisik dan pendidikan tinggi. Tanpa adanya pendidikan yang baik tidak akan bisa terjadi progres di dalam kehidupan.

sumber : http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/02/distribusi-pendapatan-dan-kemiskinan/

sumber : http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/02/distribusi-pendapatan-dan-kemiskinan/